The Lady in Red de Kyrian Malone (annoncé dans le catalogue de Homoromance), une romance lesbienne à Auschwitz, provoque l’indignation. Ce sujet, qui survient juste après une autre polémique, a suscité une forte polémique sur les réseaux littéraires. Retour sur une couverture controversée et une stratégie éditoriale risquée.

The Lady in Red : une couverture révélée dans un contexte déjà explosif

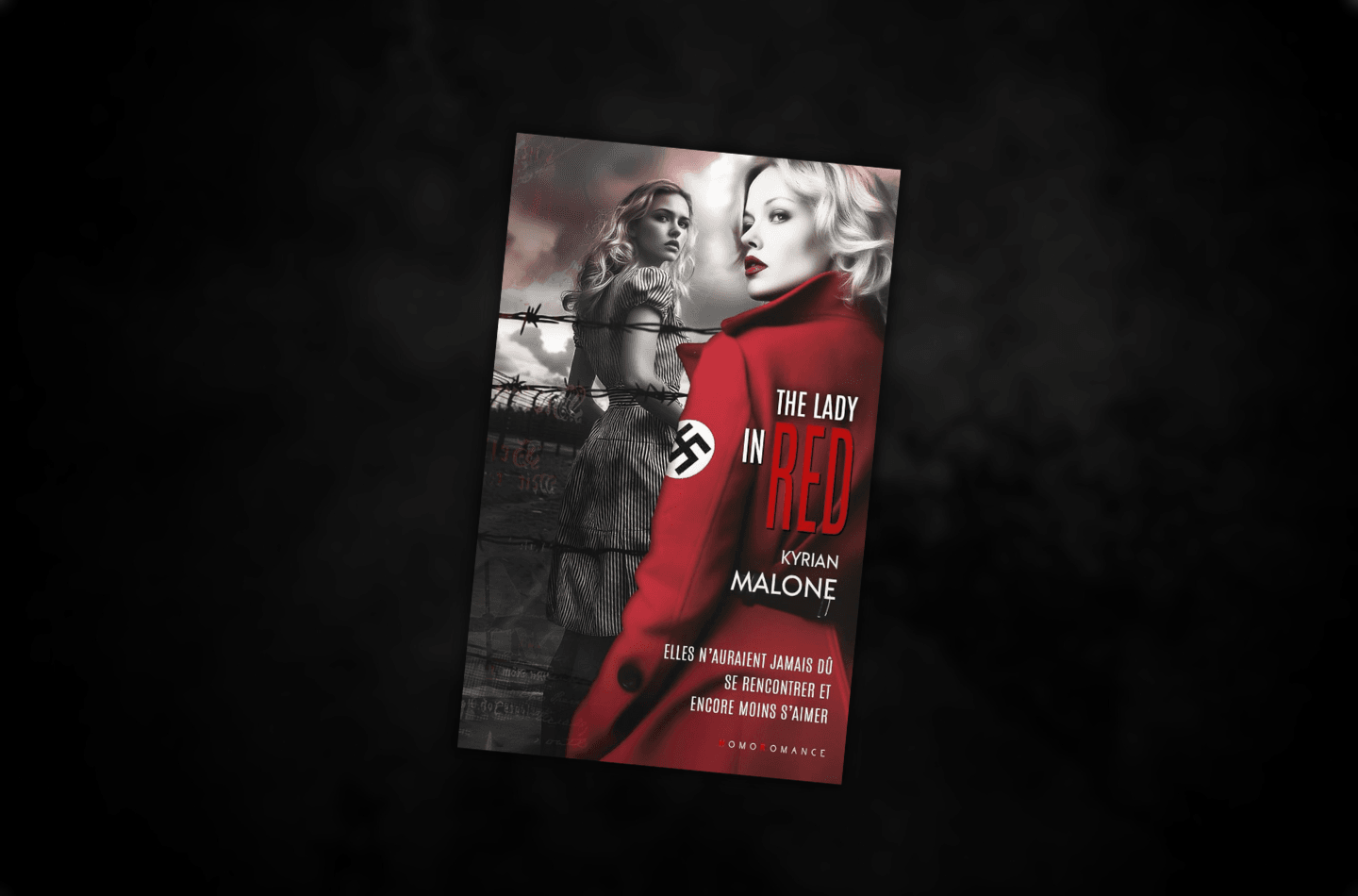

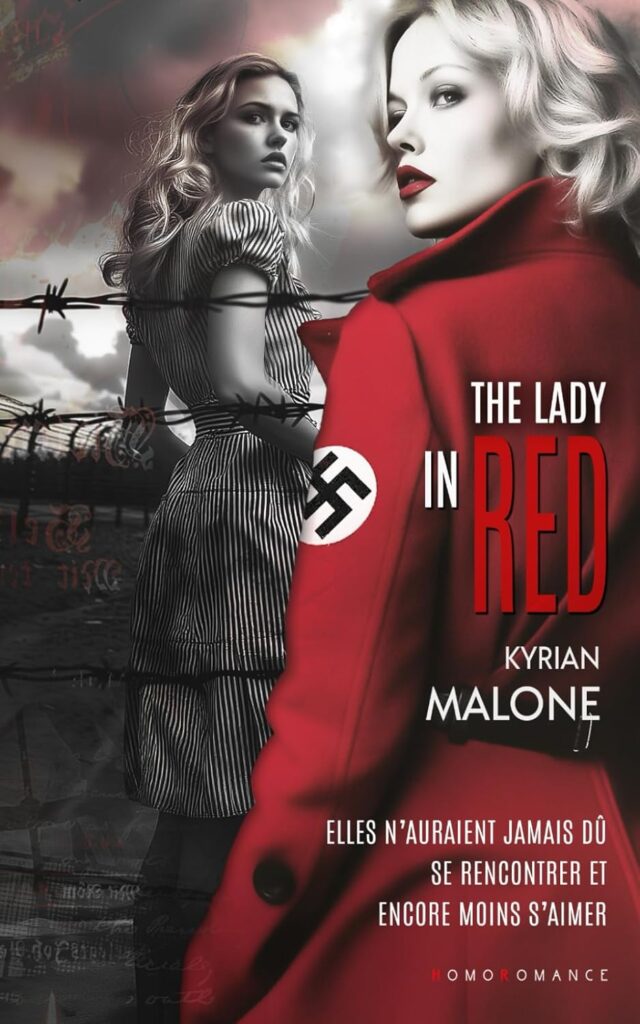

Le 10 août 2025, la maison d’édition franco-québécoise Homoromance a dévoilé la couverture de The Lady in Red, un roman lesbien historique se déroulant à Auschwitz en 1943. Si l’on s’en tient au résumé, l’intrigue suit l’épouse d’un officier SS, qui accompagne son mari dans le camp, et y fait la rencontre de Juliet, une détenue juive. Entre elles naît un lien interdit.

Le cadre – un camp d’extermination nazi – combiné à l’esthétique romantique de la couverture a immédiatement déclenché un tollé sur les réseaux sociaux.

Polémique immédiate : une stratégie éditoriale opportuniste ?

Ce cover reveal intervient peu après la vive polémique autour de Et l’hiver nous emportera, autre romance impliquant un SS. Pour beaucoup, le timing interroge. S’agit-il d’une volonté assumée de créer le buzz autour d’un sujet déjà brûlant ? Plusieurs internautes dénoncent une stratégie cynique, qui instrumentalise la polémique comme levier de notoriété pour une petite maison d’édition.

Une couverture jugée indécente et historiquement fausse

Le visuel a choqué : on y voit une femme bien coiffée (supposé être le personnage de Juliet, enfermé dans le camp), au regard doux, stylisée dans une pose romantique, sur fond d’éléments évoquant Auschwitz, avec, pour le personnage d’Eva, une croix gammée visible. Ce choix iconographique soulève une question cruciale : peut-on représenter de manière romantique une détenue juive dans un camp de la mort, sans verser dans la réécriture historique ?

Beaucoup y voient un exemple de « complaisance » : une forme d’esthétisation qui adoucit, voire falsifie, la violence du réel. Ce procédé, déjà critiqué dans d’autres fictions, devient ici insoutenable au regard du contexte.

Une romance LGBT+ ne justifie pas tout

Certains ont tenté de défendre le livre en arguant qu’il s’agit d’une romance entre deux femmes, mettant en avant la représentation queer. Toutefois, pour de nombreux internautes, cet argument ne tient pas : quel que soit le genre ou l’orientation des personnages, une romance entre bourreau et victime, dans un lieu de génocide, reste problématique. La critique porte avant tout sur le cadre choisi et la manière de le traiter.

Conflit d’intérêt : l’autrice est aussi l’éditrice ?

Autre élément qui a nourri la colère : Kyrian Malone, autrice du roman, est également la fondatrice de la maison Homoromance. Alors que l’éditeur affirmait que le texte avait été validé par un comité de lecture, cette révélation a jeté le doute. Pour beaucoup, il s’agit d’une auto-édition dissimulée, avec tous les risques que cela comporte en matière de validation éthique et éditoriale.

Une gestion de crise jugée insuffisante ?

Face à la montée des critiques, Homoromance a publié un court communiqué annonçant le retrait de la croix gammée sur la couverture. Néanmoins, pour de nombreux internautes, la réponse a été jugée superficielle : le cœur du problème – l’intrigue elle-même et la manière dont elle est marketée – reste entier. Le post d’annonce a ensuite été supprimé, alimentant les soupçons d’une gestion de crise peu transparente.

Pourquoi ce genre de récit continue-t-il d’être publié ?

Certains évoquent la volonté d’explorer les « zones grises » de l’Histoire, ou encore le goût du transgressif. D’autres y voient une forme de provocation consciente, cherchant à choquer pour exister. Toutefois, dans un monde saturé de contenus, où la mémoire collective reste un enjeu brûlant, la responsabilité éditoriale ne peut être niée.

La fiction a un pouvoir immense : celui de façonner notre imaginaire collectif. La question n’est donc pas seulement « a-t-on le droit de tout écrire ? », mais aussi « pourquoi choisit-on d’écrire cela, et de cette manière ? ».

Et si on écoutait les critiques ?

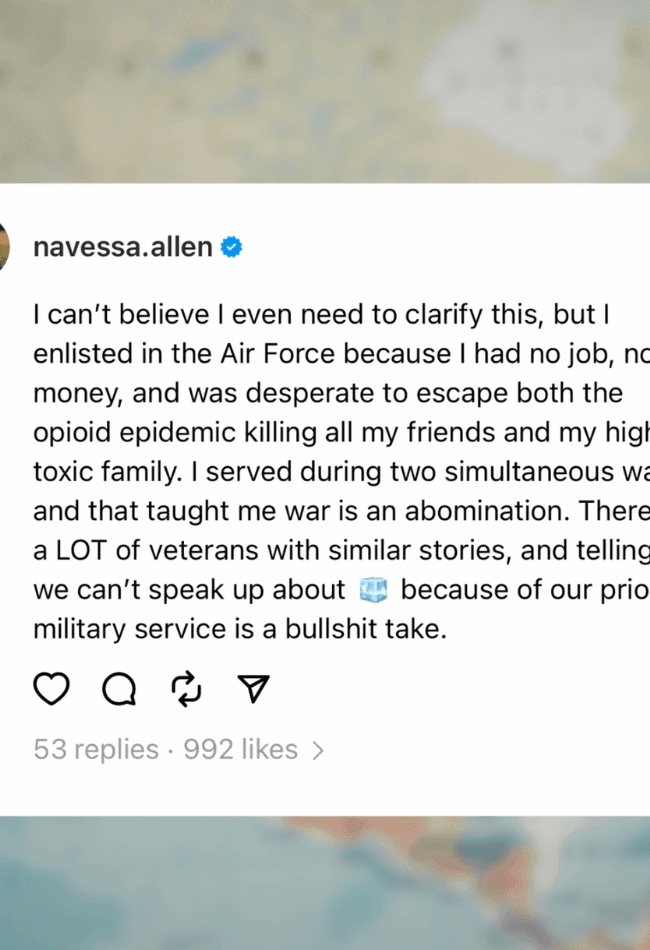

Dans les réactions à cette polémique, une constante revient : des voix s’élèvent pour dénoncer le malaise, et d’autres s’emploient immédiatement à les faire taire. Crier à la censure ou au harcèlement est devenu un réflexe, parfois sincère, parfois stratégique. Or, s’exprimer publiquement sur un malaise n’est pas du harcèlement. Ce qui est condamné, ce sont les attaques personnelles, les menaces, les violences – pas les critiques argumentées.

Il est aussi frappant de constater que celles et ceux qui réclament la liberté d’écrire, insultent parfois avec virulence celles et ceux qui exercent leur liberté de parole en retour. Pourquoi ce besoin de faire taire les lecteurs qui se sentent blessés ou heurtés ? Pourquoi une telle crispation autour d’un récit qui, s’il était assumé, devrait pouvoir affronter le débat ?

Le débat soulevé par The Lady in Red dépasse le simple cadre de l’édition. Il interroge notre rapport à la mémoire, à la fiction, et à la manière dont les récits se construisent dans l’espace public.